[FR] Projet 54

— Miscellaneous, Travel

In this post

Repartir seul pour découvrir la montagne en itinérance. Un défi physique bien sûr, mental évidemment, mais l'occasion de renouer avec quelque chose de plus profond, renouer avec soi.

English translation is a work in progress...

Prologue

C’est il y a 4 ans que ce projet prend ses sources, profitant de notre permis de résidence Chinois, nous avions alloué avec un ami 11 jours pour visiter le Tibet. Après une nuit froide passée au camp de base touristique de l’Everest (5200 m), nous nous arrêtâmes en haut d’un col. Jetant alors un dernier regard sur l’immensité de la chaîne himalayenne, brusque sensation d’humilité: si petits et frêles face aux immuables monuments de la nature. Tombé en admiration, je m’étais promis de retourner voir ces géants rocheux un jour ou l’autre.

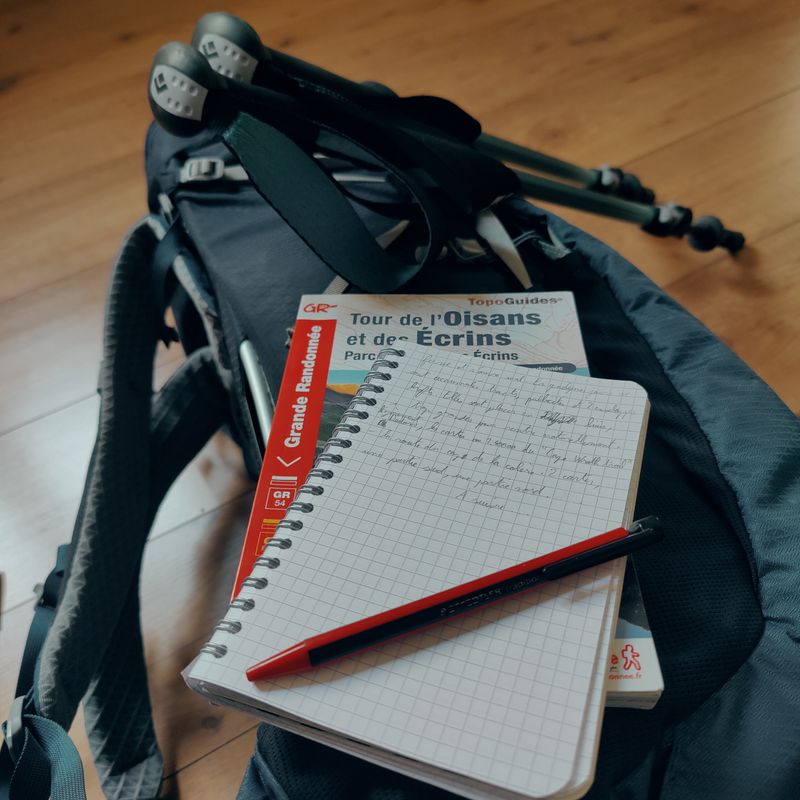

Il m’aura fallu 4 ans et quelques mois pour honorer cette promesse. Moi qui avais foulé l’Asie, je n’avais jamais pris le temps de regarder mon propre pays, je cherchais un trek, du calme et du dénivelé. Le GR54 - grand tour des Écrins, est apparu comme une évidence dans sa difficulté et son environnement. Je parti seul début septembre. Une randonnée comme les autres, mais qui comptait beaucoup pour moi. Je m’en suis allé sur les sentiers battus, mais sur des sentiers que je ne connaissais pas.

GR®54 - Tour de l'Oisans et des Ecrins

- Distance: 194,6 km

- Dénivelé: 12054 m

- Cols: 14

Les distances et dénivelés de chaque journée sont donnés à titre informatif et sans exactitude, reconstitués à postériori.

J0 - Paris → Bourg d’Oisans

0km / 0 D+ / 0 D-

Les arbres sont flous à travers la vitre du train. 300 km/h pour relier Paris à Grenoble, rien ne saura défaire l’efficacité des rails, si la révolution agricole est celle de la production, la révolution industrielle est celle des chemins de fer. Alors que je pars marcher une dizaine de jours dans les Alpes françaises, je réalise le vacarme du wagon, les roues tressautent sur les imperfections du métal, le sol vibre et tangue; parcourir l’allée c’est surfer sur les ballotements d’une mer d’acier. À chaque départ, l’esprit change de dogme. Il part retrouver ses sources, et adapte son rythme de vie, comme si les réserves de cortisol avaient chutées. Savoir redimensionner sa vie. 300 km/h c’est trop pour lui désormais, limitation de vitesse à 4 km/h oblige, je n’irai de toutes manières pas plus vite avec mon sac. En autonomie avec ravitaillements, je n’ai dedans que l’essentiel de survie: du thé, des livres, un carnet, il est dangereux de n’alimenter que le corps sur les longs parcours. J’abaisse ma casquette et me laisse bercer par les vagues…

J1 - Bourg d’Oisans → Besse

25 km / 1710 D+ / 870 D-

J’ouvre une première fois les yeux à 1h, puis 3h, et enfin 4h. Marcher et se repérer dans le noir peut-être dangereux, alors je patiente. Fixer ma toile de nylon. Je craque une heure plus tard alors que Morphée me repousse toujours. J’avale un demi sandwich et un yaourt, dans le noir, impossible de discerner le goût. Tente rangée je fais mes premiers pas à 6h, peu avant l’aube nautique. Dans la pénombre, les cols m’épient. D’en bas tout semble insurmontable, les montagnes se dressent comme des titans qui nous susurrent à l’oreille: “Oseras-tu grimper ?”. Entre la conquête de l’impossible et la conquête de l’inutile il n’y a qu’un fil. Je pars avec les étoiles, quand le soleil se lèvera j’aurais déjà marché une heure. L’esprit s’adapte, le corps lui, comprend mal pourquoi il passe sans prévenir d’un travail de bureau, assis 8h par jour, à une marche forcée. Si j’ai initialement prévu 11 jours d’itinérance, je refuse de m’arrêter avant d’accomplir ce dont je suis capable, ce qui est rarement en lien avec ce que ma trace prévoit.

Je croise un pêcheur sur les layons abrités. Il s’affaire avec ardeur à lancer et relancer sa ligne dans les torrents mousseux. J’observe et admire son geste expert, cherchant la prise tant attendue. Fasciné, je n’ose lui faire remarquer que la rivière est vide. Il ne doit pas aimer le poisson. Je continue ma route hébété.

J’entame l’ascension du col de la Sarenne derrière un septuagénaire sur son vélo. Un vélo de ville en aluminium, deux sacoches arrière, deux garde-boues, et un homme heureux de monter. Dans la difficulté il trace des S continus pour réduire la pente, et finira sans doute par faire deux fois la distance prévue. Son visage montre qu’il souffre moins que les cyclistes en Lycra, chevauchant des destriers 100% carbone. Secret du bonheur: accepter d’avoir le temps ? Je dépasse l’altisurface suicidaire, et quitte la route pour grimper les dernier mètres du col, supprimant ainsi de ma vision la rangée de pétoires alignés sur le bas-côté. Bipolarité assumée, je regarde les grands prix moto chez moi, mais les déteste en nature. Une table d’orientation a été prise d’assaut par 3 chèvres qui essayent de s’abriter du soleil. Elles profitent d’une vue imprenable sur les massifs et les glaciers des environs. Je sors pain et jambon local de mon sac, et rejoins les ruminants dans leur pause.

Je rencontrerai Valentin dans la descente, un ultra-trailer qui compte boucler le GR 54 en 7 jours, autonomie complète. Je lui demande combien pèse son sac mais il ne sait pas, il n’a pas osé monter avec sur la balance. Il me largue en descente, et me largue en montée. Dépité, je me convaincs que ma force réside dans la résilience. Le lièvre me quittera pour arracher ses 30 kilomètres de la journée, après que nous ayons traversé plusieurs villages montagneux. Je n’ai pourtant pas à rougir de mon étape, mais voilà l’ingratitude de se confronter aux meilleurs. Je finirai ma journée dans une aire de bivouac, endormi avant la tombée de la nuit.

J2 - Besse → Alpe de Villar-d’Arène

27 km / 1640 D+ / 1120 D-

Valentin m’avait dit “je pense qu’on va avoir du beau temps”, il est 2 heures et la pluie s’abat. Les rafales de montagne sont des comédiennes, elles s’annoncent comme le tonnerre, font vibrer la vallée et ses arbres, laissent un temps d’arrêt puis - suspens - viennent s’écraser sur mon abri dans une série de claquements. Désagréable impression d’en être remis aux éléments.

Traverser un plateau pluvieux c’est traverser les Alpes écossaises. Les teintes orangées refont surface et se mélangent à la réconfortante solitude de l’endroit. Par ce temps, seuls les fous sortent, les autres ont oublié de rentrer. Je comprends que sans réseau je n’aurai pas de météo tous les jours. Alors que je termine péniblement (comprendre “mouillé”) la matinée, je remarque une masse blanche galoper vers moi et engloutir la distance qui nous sépare. L'animal m'a reniflé à 500 mètres. Avec une très mauvaise vue au delà de 6 mètres, les chiens de troupeaux ont besoin de s’approcher pour aboyer. Portant une veste de pluie jaune poussin on pourrait croire qu’il me différencie d’un loup… mais non. J’enlève ma casquette et lui parle calmement, mes intentions sont claires et il finit par me libérer sans encombre. Les patous ont mauvaise presse à travers la France, moi, je trouve l’animal fabuleux. Vêtu d’un pelage blanc nacré, il est fiable, fidèle au poste, et réalise son travail avec hargne. Si tout le monde s’adonnait à la tâche de la même manière, on résoudrait bien des problèmes.

La Grave me tend ses bras peu après midi. J’investis dans le dernier financier du rayon pâtisserie et trouve un banc sous préau pour casser la croûte. Les bancs: paradis du vagabond, mais attrape-couillon de celui qui n’a pas fini son étape. Zoé, saisonnière au magasin d’alpinisme, me rejoint pour sa pause déjeuner. Cela va faire 2 ans qu’elle retape et aménage un vieux van Volkswagen pour découvrir le monde. En attendant, elle y dort, y vit, et y invites ses amis: des alpinistes, des trekkeurs, des baroudeurs. Je fais pâle figure en comparaison. Ma réussite réside peut-être dans mon aptitude à jongler entre ma vie parisienne et une vie de petites escapades. À trop jongler, un jour une boule tombera, et le choix se fera pour moi. Alors que je lui offre la moitié de mon financier, elle allume avec mon briquet un imposant joint. Un autre rythme de vie. Je profite d’une brève éclaircie pour reprendre la route. Je pense à Valentin qui doit être déjà loin, Zoé qui ose vivre ses rêves, et la boulangère, qui n’a pas daigné m’esquisser un sourire alors que j’avais pressé le pas pour arriver avant la fermeture.

Mon objectif du jour: dépasser le refuge de l’Alpe de Villar-d’Arène pour bivouaquer. Sale manie de vouloir rallonger les étapes établies le matin-même. La pluie se gâte et les lacets de la dernière montée sont sans fin, s’éloigner pour se rapprocher, un concept. Je débouche dans un champs de vaches. J’hésite fortement à y poser le camp, mais les vaches tuent par année plus que les requins, je n’ai pas envie de rentrer dans les statistiques, je continue. L’eau a désormais pénétré toutes mes coutures, percé tous mes tissus déperlants, a imbibé ma peau et semble remonter par capillarité jusqu’aux os. Mes chaussures transformées en pédiluve, donnent le tempo à coup de bruyants “splotch splotch”. Je m’arrête regarder la carte mais sent la température de mon corps brusquement chuter. Les mains violemment crispées sur les bâtons, je comprends que la zone de danger n’est pas loin. Bouger pour se réchauffer, marcher pour survivre. Aucune fierté à frôler l’hypothermie. Conscient de la proximité du refuge je renonce à mes plans de bivouac. C’est les vêtements pourris, le physique détruit et le mental moisi que j’atteins la bâtisse. Malgré la douce pièce à vivre et mon change sec, il me faudra une heure et une soupe chaude pour arrêter complètement de frissonner. Je m’invite à une table et y rencontre la cavalerie: Matthieu et Élodie, deux ultra-trailers (encore). Matthieu a annuulé son deuxième UTMB car Élodie accoucha pendant, il y retournera l’année d’après pour arracher un finish en 32 heures. Pour eux le GR 54 c’est 6 jours et 3 kilos sur le dos. Je les surnomme aussi les k-way rouges, ce sont eux qui m’ont surpris dans la forêt alors que je me croyais seul aux toilettes. Sursaut de peur et grand moment d’indignité. À côté d’eux, Arthur s’indigne naïvement des gens qui portent plus de 9kg sur le dos. Je lui rappelle qu’une tente et un duvet de montagne pèsent plus lourds qu’une nuit en refuge. Les plats s’enchaînent, les anecdotes aussi, je ris et me réchauffe autour de gens qui partagent passion commune. Ici, à ma place. Marqué physiquement par la fin de journée, je réalise rapidement ma topo du lendemain et m’exile dans le noir des dortoirs.

J3 - Alpe de Villar-d’Arène → Vallouise

35,5 km / 1400 D+ / 2320 D-

Mes chaussures trempées le sont restées. J’enfile ma paire et sent le froid désagréable traverser mes chaussettes alors que je sors du refuge. Je démarre en même temps qu’Aline et Christopher, deux alpinistes du Nord-pas-de-Calais, c’est peu commun. Je me greffe à leur duo et suis la cadence, partir seul c’est apprendre à apprécier les rencontres. Aline sait s’arrêter prendre les photos qui comptent. Le soleil commence sa lente ascension alpine, ses rayons léchant les parois une à une. La saturation verdoyante des forêts ensoleillés contraste avec le pastel des roches encore endormies, ou des lacs bleutés dissimulés par la brume du matin. On aimerait s’asseoir là et contempler la vie commencer, le paysage s’éveiller.

La premiers kilomètres se font vite, je bifurque et lâche mes compagnons pour un ravitaillement express, juste avant l’ascension du col de l’Eychauda et ses 1000 D+. Après avoir mangé léger, c’est casquette sur le nez et tente en oreiller que je m’endors dans un abri-bus. La sieste est courte, je n’ai qu’une idée en tête: rattraper le groupe. Revigoré, je monte à grandes enjambées. Je piste, je traque, repère les empreintes fraiches dans la terre encore humide et redouble l’allure. M’imaginer chasseur m’aide à oublier les aigreurs du corps. Je débouche enfin sur la station, où des vaches contemplent le train (moi) rouler (boiter) jusqu’à la gare (jusqu’au col). Extase d’un rayon de soleil qui vient signer le cadre idyllique. Je lève les bras en signe de victoire, sourire aux lèvres et heureux de faire partie de ce tableau. J’en gâche en réalité la magie naturelle: là où le sportif croit exploit que de gravir une montagne, l’exploit serait sans doute de la laisser tranquille - voir annexe sur les dérives du tourisme de masse. Je m’en résous à continuer pour laisser ces pensées derrière. Soudain au loin, deux sac à dos verts que je reconnais si bien. Dans un élan de fierté j’accélère à nouveau. Je n’ai plus de jus, bienvenue dans le 3e round. Je finis par rattraper Aline à 100 mètres du col, euphorique de ma course, et proche de la syncope. Aucun regret.

Je me ferai définitivement distancer dans la descente. Je suis à sec, et comme bien souvent, mes chevilles faillissent. Je vois le couple de randonneurs s’éloigner petit à petit, mon moral s’écroule. Il s’écroule avec sournoiserie, finit par m’user physiquement et sangsue de la performance, sape ma motivation; il me faudra 2h30 pour une descente qui aurait dû prendre 1h30. Prêt à abdiquer face à la journée, je repère un superbe spot de bivouac, je m’y approche et relève un panneau “Vallée classée, bivouac interdit”. La rage me gagne, ne pas ployer face au destin, je soulève mon sac et repars, babines retroussées. L’addiction du kilométrage, le moteur de la colère, le besoin d’être fier de son étape. J’avance au rythme des tambours et arrache au sentier l’envie de vaincre. J’arriverai à Vallouise sur les coups de 19h, épuisé et matraqué. “Ce qui est fait n’est plus à faire” dirait l’autre, alors ne le faisons plus.

J4 - Vallouise → Pré-la-Chaumette

25,5 km / 1590 D+ / 960 D-

La réussite de mes vacances rime-t-elle exclusivement avec performance ? Sais-je réellement prendre le temps, dois-je apprendre à accepter l’ennui ? Série de questions bien complexes que je me pose alors que (1) je me sens en retard en partant à 8h et (2) je caresse du doigt l’idée de terminer mon trek en 8 jours au lieu de 11.

Le guide me met en garde: “À partir de Vallouise, le tracé du Tour de l’Oisans devient plus alpin et demande plus d’efforts physiques”. Si le GR20 se simplifie du Nord au Sud, le GR54 se complexifie. Yin et Yang des randonnées les plus extrêmes de la France hexagonale. Randonneur novice j’apprends à mes dépends qu’un chemin plus technique, signifie également un chemin plus dangereux. Les sentiers à flan de montagne maigrissent, atteignant régulièrement une trentaine de centimètres de large. Les passages de torrents se font à l’aide de gués qui se verticalisent, et ma trace GPS m’indiquent des pentes dépassant les 30%. Je finirai par briser la pointe de mon bâton droit, pourtant de bonne facture, à force de piocher dans la caillasse: il va falloir que je réduise la cadence des tambours si je ne veux pas perdre la deuxième.

Malgré la difficulté grandissante du parcours, je prends un plaisir fou à avancer jusqu’au col de l’Aup-Martin. La multiplication de sentiers alpins - qu’on devrait renommer “sentier escaliers” - marque surtout l’ensauvagement du paysage. Les villages disparaissent, seuls quelques cabanes subsistent. En haut tout se fige. On se mue à la nature, à sa grandeur qui s’étale d’ici à l’horizon, et aux vallées qui nous verront mourir. En bas tout virevolte. L’eau limpide des glaciers dégringole pour continuer le cycle, les criquets bariolés sautillent pour s’écarter de mon chemin et les marmottes sifflent à l’ombre des rochers.

Je rejoins le pas de la Cavale en traversant une cascade et entame ma magnifique et abrupte descente vers le pré, îlot de plat dans un monde de dénivelé. J’installerai ma tente opposé à la cabane pastorale et son troupeau, une rivière me protège de la suspicion des chiens. Rapide dîner et duvet enfilé, je m’endors vu sur le vallon et au son lointain des moutons qui bêlent.

J5 - Pré-la-Chaumette → Chapelle-en-Valgaudémar

26 km / 1110 D+ / 1830 D-

Au football, ils appelleraient ça un coup du chapeau, j’appelle ça un coup de massue. La triplette, la brochette, le trio du matin c’est le col de la Valette, du Gouiran et de Valonpierre. Les trois petits cochons dans une cabane de briques. Pour réussir mon départ, partir avant le reste, accepter la discipline du bivouac et s’extirper du duvet pour affronter le froid. Jouissance égoïste que d’attaquer l’étape devant des gens rangeant leur tente, plaisir injustifié que d’ouvrir la marche. Pionnier du connu, je m’accapare la montagne. 8h30 sur une esplanade ensoleillée je m’accorde un peu d’hygiène corporelle, me brosse les dents, fais ma toilette dans un ruisseau glacé et mange un morceau. Si tout travaille mérite salaire, tout effort mérite collation. Profitant (un peu trop) de mon rythme vacancier, on me met en garde sur les prévisions météo. Précipitations cette après-midi, -2° C cette nuit. Soupir de lassitude. Il va falloir redescendre.

Le refuge de Valonpierre est une plaque tournante du bien-être. Randonnées à la journée, repos bien mérité, bons plats et crêpes sautées, tout le monde y trouve son compte. La tentation est grande de s’arrêter au soleil dans un microcosme de civilisation. À une table 4 filles discutent, je reste admiratif de leur allure. Les cheveux au vent et bien apprêtées, elles sont classes même en habits de montagne. En comparaison, je suis un épouvantail. 115 kilomètres m’auront plaqué les cheveux sous la casquette - que je n’enlève plus. Barbe hirsute, multiples coups de soleil et regard perdu dans le méandre de mes pensées. Ce n’est pourtant que le cinquième jour. S’arrêter ? Non, ce n’est pas mon voyage et je n’appartiens plus au décor. Je déjeunerai une heure plus bad sur un rocher mousseux, au calme et dans la méditation. Hypocrites, on rêverait d’inviter quelqu’un dans notre cocon d’isolement.

Les panneaux de mon étape m’annoncent 4h30 pour l’objectif. Je ne les ai pas cru, j’aurais dû. Je me retrouve à nouveau démuni devant un moral qui plonge alors que je barbotte à la surface. La nage du chien. Ni grâce ni efficacité, mais gage de survie. Comment se re-motiver seul ? Problème épineux de l’aventure et du quotidien. Si je m’affaire à trouver une réponse depuis plusieurs années c’est surement le travail d’une vie qui a commencé.

Victoire à la Chapelle, arrivé une heure avant la pluie. Un dernier ravitaillement et l’offrande d’une douche dans un camping désert me déchargeront mentalement. 19h, premières gouttes avant la dernière ligne droite.

J6 - Chapelle-en-Valgaudémar → Valsenestre

33 km / 2560 D+ / 2300 D-

Se battre contre la sensation d’en avoir fini. Ne pas se reposer, ne pas se relâcher avant l’arrivée. Je ne le sais pas encore mais j’entame à 7h la journée la plus rude et la plus longue du parcours. Il bruine. C’est sur les berges fantomatiques de la Séveraisse que je réchauffe mes membres. Les remous du torrent arrachent au silence sa quiétude réconfortante et se fracassent dans le vide. Semblant d’avertissement, les éléments dorment, gare au réveil.

Je quitte après 7 kilomètres les galets polis et les pierres blanches du lit fluvial majeur pour entamer la montée. 1800 D+. Je refuse d’y penser, relève mon tour de cou et m’engouffre dans le brouillard du col de la Vaurze. Rideau d’humidité sur la scène, le brouillard voile et dévoile les éléments pudiques du décor. Les éboulis de pierres que je traverse sont figés dans l’espace, sans savoir où ils débutent et où ils terminent je les imagine en suspens, ponts minéraux offerts aux âmes de passage. Je réalise ma première halte face à un champ de vaches. À défaut de les voir, j’entends le son de leurs cloches. Surgit du manteau gris un homme à l’allure cabossée. Le secret de la marche rapide n’est pas la vitesse mais le nombre réduit de pauses, je continue la mienne, fasciné par mes vaches, et laisse l’homme me devancer. Le rideau tombera proche du col, révélant ainsi les magnifiques monts alentours encore camouflés, la brume laisse plus de place à l’imagination et au mystère. Je passe le col, dont les panneaux cristallisés par le froid indique le nord. Plus que trois.

Ayant retrouvé Aline et Christopher entre temps, je les rejoins déjeuner sur un faux plat herbeux. Menu d’itinérant, je mastique du saucisson sec… et du pain sec. Baguette vieille de 3 jours. Nous avons 2 à 3 heures d’avance sur l’estimation du topo guide, alors arrivés à l’étape du soir vers 15h, une question terrible se pose. Devons-nous continuer ? Attaquer un col c’est accepter de ne pas pouvoir s’arrêter avant de l’avoir descendu. Ne pas l’attaquer, c’est accepter de s’arrêter alors que l’on pourrait continuer. Aline a les crocs. Je n’ai pas les jambes, mais aucun spot de bivouac ici, et dormir en gîte serait une trahison à mon projet (chacun ses règles, n’est-ce pas). Nous repartons sous un soleil de plomb, poussés par l’après-midi qui avance vite. 2800 D+ en une journée. Je rentre dans le rouge 300 mètres avant le sommet, mes jambes n’écoutent plus. 27 kilomètres de marche déjà et au bord de la falaise, j’explose mentalement. Je connais la sensation, il faut alors fermer les écoutilles, serrer les dents, devenir robotique. Les encouragements de Christopher et Aline qui ont fait une étape plus courte m’aident énormément, la solitude a ses limites. Dans la difficulté, ne pas se battre contre soi, ne pas devenir son propre ennemi, avoir la patience d’accepter.

J’arriverai au col venteux de Côte-Belle sur les talons d’Aline, épuisé. Un caractère surnaturelle à cette montagne, apporté par les tranches rocailleuses placées en épis. La longue descente m’apparaîtra anecdotique en comparaison. Je trouverai sécurité et bivouac en forêt, dans une clairière partagée avec une poignée d’autres randonneurs. Mes jambes pulsent de fatigue, le prix des longues étapes. Je me coucherai avant tout le monde. Cette journée était la clef de voûte pour pouvoir terminer mon trek en 7 jours. Demain, tout commence.

J7 - Valsenestre → Bourg d’Oisans

20,5 km / 1640 D+ / 2130 D-

J’entends la pluie doucement frapper ma tente après une nuit sans repos, vers 6h. Je décale mon levé et comprends mon erreur à 7h30. Ce n’est pas de la pluie mais un mélange de neige et grêle. Plus la neige tombe, plus elle devient dangereuse. Je pars rapidement car le premier et avant-dernier col est technique, la marche est rythmée, aucune pause n’est prévue. Dans l’ascension j’emboîte le pas et rattrape un couple, qui s’arrête pour me demander: “T’en penses quoi ?”. Je hausse les épaules. Encore 600 D+ jusqu’au sommet et le sol se blanchit vite, trop vite. Je reprends ma marche dans le souffle qui s’intensifie, derrière je distingue de moins en moins les marcheurs dépassés. Considéré comme le col le plus difficile du voyage, c’est une montagne de schiste, une montagne noire. Aujourd’hui c’est une montagne blanche, et je n’ai qu’une idée en tête: découvrir ce qu’elle a dans le ventre. Mon avance s’allonge, la visibilité baisse. Un cri. Je repère le sac orange 50 mètres plus bas, ils redescendent. Seul. La peur. J’hésite. Il y a désormais 5 centimètres de neige au sol et 350 D+ pour le col. Je lève les yeux, qui se perdent dans le gris mouvant du ciel. Je sais qu’elle me regarde, elle me nargue. J’ai besoin d’aller voir. La course contre la montre débute.

Alpiniste de fortune face aux dieux, je monte seul, et tomberai seul. Je n’ai pas le droit d’avoir peur, descendre ou monter, pied gauche ou pied droit, je dois être certain de mes pas. État intense de concentration. Les bourrasques me fouettent le visage, neige jusqu’aux chevilles, les lacets pentus se grimpent à l’aide des mains. J’aperçois le col, soulagement. J’aperçois également une tornade qui se forme. Se déforme. Se reforme. Rien n’est donné, tout est à prendre. J’engage une lente ascension par étape, passant chaque lacet pour me plaquer contre la parois rocheuse du suivant, recroquevillé, attendant que la rafale passe et change d’altitude. Dix mètres me séparent maintenant du col. J’avance vers la grille et me fait soudainement projeter en arrière par le courant ascendant. J’écrase mon centre de gravité pour éviter de dévaler en express les 1000 mètres montés. Je me relève, puis me rassois aussitôt. Me laissant glisser quelques mètres plus bas, j'évalue les trois choix qui s’offrent à moi. Attendre c’est prier, et risquer le froid. Redescendre n’est maintenant plus si sûr. Reste monter. Je range au fond du sac tout ce qui a prise au vent, et me prépare à passer.

Sac sur le dos, c’est en rampant sur le sol gelé que j’avance jusqu’à la grille. La demi-minute qui m’en sépare est interminable. Le vrombissement du courant est assourdissant, je n’entends plus ma respiration. Aquilon ou Éole n’ont que faire de ma présence, je ne marche pas face aux dieux, ils se battent entre eux. C’est avec les pommettes glacées que j’atteins le portillon quadrillé de stalactites. M’appuyant dessus je me laisse tomber de l’autre côté et dévale la pente enneigée. Aller vite pour fuir le vent. Je sais avoir fait le plus dur mais préserve ma lucidité pour traverser la caillasse et les ruisseaux gelées, véritables patinoires.

Le coeur de la vallée s’ouvre à moi, 200 mètres d’altitude peuvent être la différence entre la dystopie et son contraire. Deux étalons broutent aux côtés d’un lac turquoise et non loin, un refuge. La porte en bois grince et résiste. Un coup sec la fera céder, apparaît une pièce avec quelques tables, six lits, et des crânes de bêtes accrochés ci et là. Le refuge, oasis des montagnes. Deux gardiennes discutent dans la cuisine, seul randonneur et premier arrivé, le temps s’arrête. Je commande un chocolat chaud pour réchauffer le corps, puis un vin chaud pour réchauffer l’âme. L’ivresse de l’un est souvent le carburant de l’autre.

Une éclaircie au col permettront à d’autres de me rejoindre quarante-cinq minutes plus tard. Je me revois avancer sur les coudes. Ironie de ma percée, elle s’est réalisée sur la plus mauvaise fenêtre, les choses changent vite en montagne, parfois pour le meilleur, souvent pour le pire. Nous serons deux à reprendre la route sous la neige, les autres dormiront sous les palmiers du refuge. 500 D+ me séparent du col du Vallon, dernière ascension du périple dans laquelle je prends la file des marmottes au pelage épais, balayant la poudreuse avec leur caractéristique et légèrement ridicule “dandinage du cul”. Je les suis, elle me fuient, je les fuis, elles me suivent. Un vrai scénario romantique.

Le col, le dernier. Au sommet “jour blanc” comme disent les locaux: du brouillard, de la neige au sol, de la neige dans l’air. Je ne suis peut-être pas le premier à passer mais les traces n’existent plus. Les flocons ont ce pouvoir d’effaceur, ils gomment, camouflent, et remettent chaque compteur à zéro. Les sentiers sont invisibles, 1000 D- jusqu’au lac, 1500 D- jusqu’à la fin. Je m’engage avec le luxe de pouvoir dessiner mon chemin et celui des autres. Au fil des minutes le vent se calme, le sentier ré-apparait, la terre refait surface. Je dé-transhume alors, redescends sur le plancher des vaches, quitte monts et vaux, retrouve stabilité, divorce avec les cieux pour me renouer avec la mer.

Plusieurs m’ont déconseillé de marcher les quelques kilomètres fermant la boucle jusqu’à Bourg-d’Oisans, inintéressante portion. Je ne me fais pas de souci sur la distance totale, sachant avoir déjà rattrapé cette distance lors de mes détours et mauvaises prises de décision. Je demande comment les gens comptent se rendre en ville, on me répond très naturellement “en stop”. Je n’ai jamais fait de stop, et me sent soudain plein de naïveté. Chance du débutant surement, mon premier essai est le bon. Un pick-up truck s’arrête et le chauffeur me fait signe de monter. À mes pieds un chien fainéant, sur mes genoux un sac si grand que je vois à peine la route, et à ma gauche un conducteur me lançant “t’embête pas avec la ceinture, moi je ne la mets jamais sur ces routes-là”. Au risque de paraître impoli je la tire discrètement jusqu’au point d’attache: nous roulons sur une départementale.

Il ne m’avance qu’au prochain carrefour mais la discussion s’engage. Il me parle de ses abeilles qu’il descend l’hiver à Aix-en-Provence pour le thym et le romarin. Il m’évoque son atelier en construction pour sa femme et lui, où il espère fabriquer bougies et gelée. Il me parle des cols sur lesquels j’ai marché, qu’il connait par coeur et dame en saison de ski. Il parle surtout sans détour, avec rugosité et beaucoup de passion. Il prend finalement la décision de pousser jusqu’à Bourg-d’Oisans pour s’assurer que je ne loupe pas mon bus. Un homme, sa voiture, son chien, ses rêves et son métier. En quelques minutes j’en sais plus sur lui que sur certains de mes proches. Une personne brute, qui apparaît pour ce qu’elle est. J’ouvre la portière et passe le sac sur une épaule - il semble si léger désormais -, je caresse Pumbaa le chien. Le conducteur me tend une main franche, je la serre. Je viens de terminer le GR54.

Épilogue

Montagne, tu m’avais demandé si j’oserais grimpé. J’ai marché, j’ai grimpé, j’ai conquis. Non pas tes hauteurs qu’aucun drapeau ni aucun piolet ne saurait rattacher à leur cause, mais j’ai conquis mes peurs et mes doutes. Gravir un col c’est s’élever, en gravir quatorze c’est grandir. Toi qui jouxte les cieux, garde tes mystères. Garde tes sommets embrumés, tes falaises de schiste, tes sentiers impraticables. N’ouvre pas tes portes à ceux qui le demandent, ouvre tes portes à ceux qui le méritent. Les plus fous traverseront l’enfer blanc pour gravir l’Everest, les moins téméraires comme moi traverseront ton ombre pour atteindre la lumière. Conquête de l’inutile ? Certes. Mais conquête de soi. Partir pour devenir meilleur qu’hier, revenir en attendant demain.

[...]

Je glisse la clef dans la serrure et tourne. Je m’y reprends à deux fois, ma vieille boîte aux lettres métallique ferme et s’ouvre mal. En quelques jours se sont accumulés tracts, publicités, et 2 enveloppes krafts. Elles sont placés en biais, légèrement trop grandes pour rentrer naturellement. Dedans, les cartes au 1:40000 du “Cape Wrath trail” - la route du cap de la colère. Deux cartes, une partie sud, une partie nord. À suivre…